04-12-2017

A colloquio con Andrea Gentili, Responsabile Sistemi Informativi di Guerra SpA

Guerra SpA è un’azienda produttrice nel settore alimentare, fornitrice di semilavorati, preparazioni e prodotti finiti, con sede attule a Pomezia (Roma). Nata negli anni Trenta come azienda familiare, oggi esporta i suoi prodotti in oltre venti Paesi e ha conseguito un fatturato 2016 di 15 milioni di euro. Opera in modalità B2B con due linee di prodotto sostanziali: polveri e creme, queste seconde disponibili in versione surgelata o a “breve conservazione”. La sua evoluzione negli anni è stata continua, ma la mission sempre confermata, anche e soprattutto in anni di crisi: puntare tutto sulla qualità del prodotto come arma distintiva e competitiva sul mercato. Oggi incontriamo questa azienda come protagonista di un nuovo progetto informatico, pionieristico a dir poco (primo caso nel settore alimentare sicuramente in Italia, se non nel resto del mondo), che ha come oggetto la blockchain, visibile sul portale http://blockchain. guerra.it.

Logistica Management: Andiamo innanzitutto a vedere questa pagina. Che cosa rappresenta?

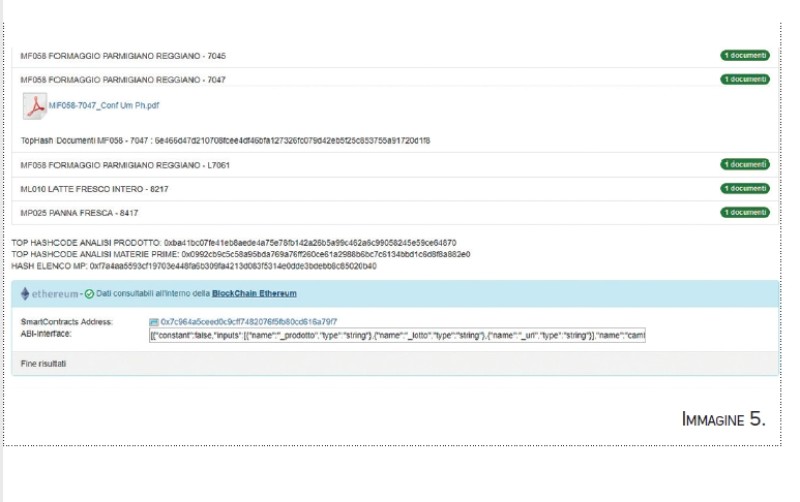

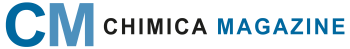

Andrea Gentili: Guerra ha pubblicato sulla blockchain le informazioni che costituiscono la “Proof of Quality” di alcuni prodotti, scelti fra i più nuovi della gamma. A queste informazioni si accede consultando un sito Internet di front end (immagine 1), che permette di visualizzare i dati che noi carichiamo sulla parte di back end. Il sito Internet ad oggi è ospitato sui nostri server, presso il CED interno all’azienda. Le informazioni pubblicate sono quelle che supportano la nostra dichiarazione di qualità sul prodotto, completa di diversi dati, in formato sia immagine che testo. Possiamo scegliere un prodotto dall’elenco (immagine 2), oppure inserire il codice prodotto e numero di lotto sulla finestra di ricerca (a sinistra nell’immagine), per entrare nel dettaglio di ciascuno. I lotti 1 riportavano solo informazioni testuali, mentre i lotti 2 hanno aggiunto la parte, a nostro avviso fondamentale, delle immagini. L’idea era quella di “aumentare” l’evidenza e la forza delle informazioni che già oggi raccogliamo nella nostra prassi produttiva, per metterle costantemente a disposizione del pubblico e dei nostri clienti.

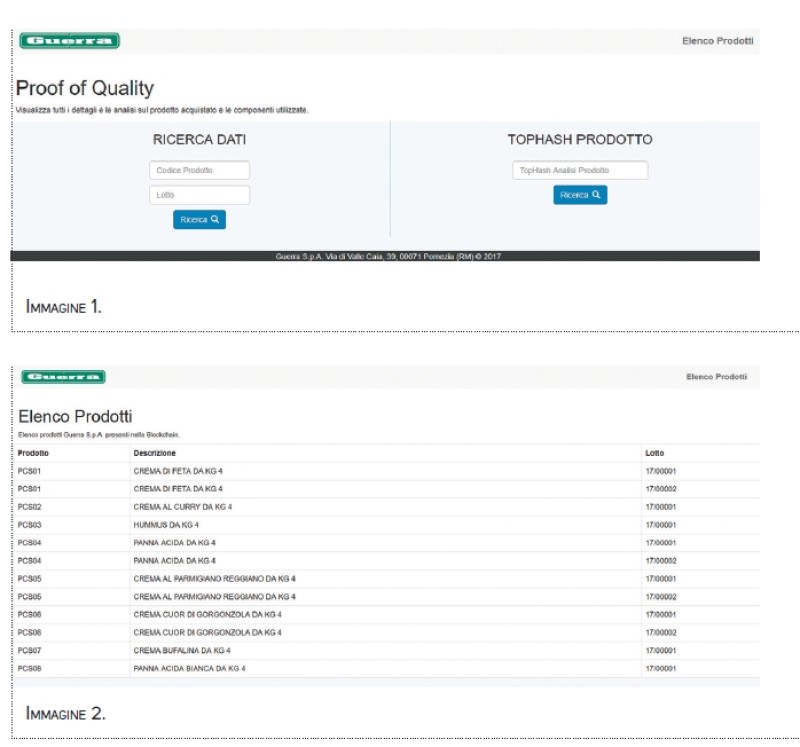

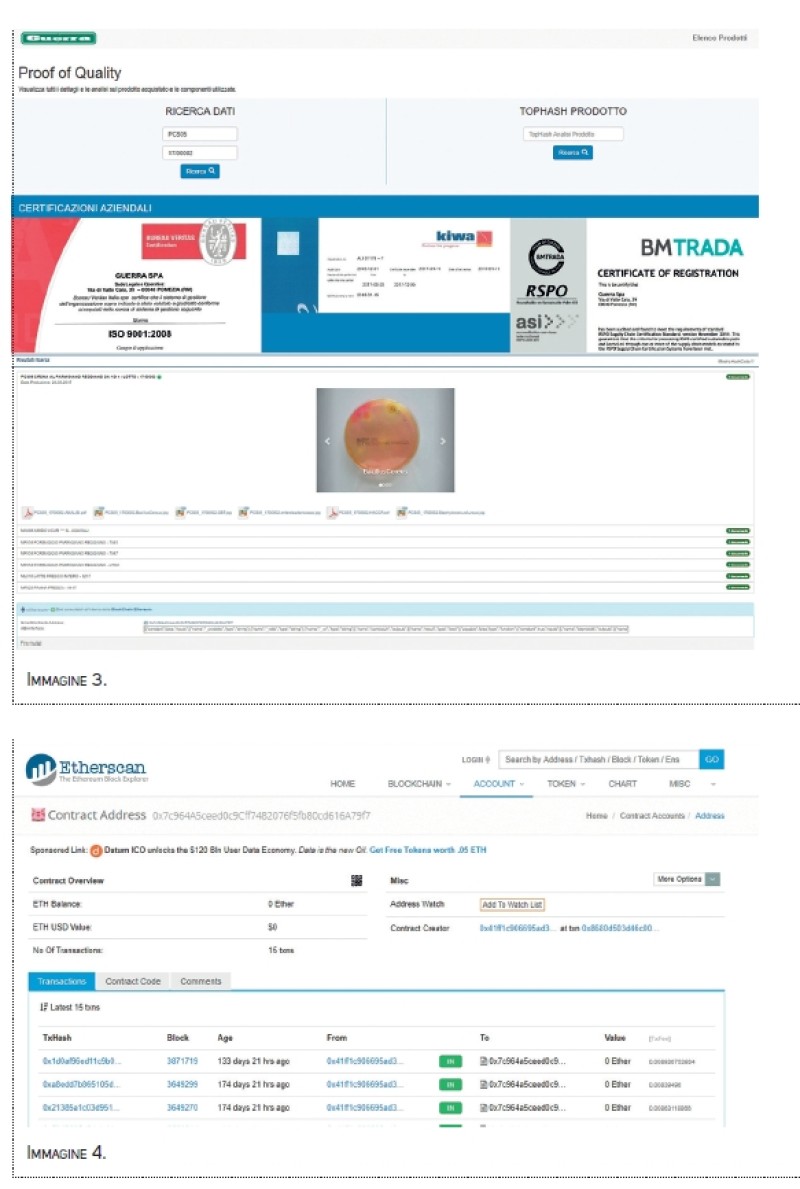

La pagina di dettaglio è suddivisa in tre parti (immagine 3). La prima mostra innanzitutto le classiche certificazioni di qualità conseguite dall’azienda, erogate da organismi come Bureau Veritas (Iso 9001:2008), Kiwa (IFS), BM Trada (RSPO). La seconda voce comprende le rilevazioni di laboratorio e le caratteristiche del prodotto da tre punti di vista: analisi delle materie prime, analisi del prodotto finito e quadro riassuntivo delle informazioni che saranno pubblicate sull’etichetta. Per le materie prime abbiamo pubblicato i dati digitali delle analisi di laboratorio (in file pdf generati dal documento in Excel presente sui nostri registri di produzione) che effettuiamo per prassi, dovendo verificare la qualità delle forniture. Per quanto riguarda il prodotto finito, oltre alle analisi di laboratorio in pdf, i lotti 2 riportano anche una serie di fotografie scattate sul prodotto stesso, che rilevano lo sviluppo della coltura batterica al termine del periodo di incubazione dimostrando in modo inequivocabile la permanenza del prodotto all’interno dei limiti stabiliti dal processo produttivo e dai nostri standard di qualità. La terza e ultima parte è quella che porta direttamente alla blockchain Ethereum e allo smart contract (immagine 4). Le informazioni pubblicate insomma sono quelle che noi normalmente raccogliamo e gestiamo, e che possiamo mostrare a chiunque nel corso di un qualsiasi audit, sia esso richiesto dal nostro cliente o dall’ente certificatore. Quello che abbiamo fatto in più è stato renderle visibili sulla blockchain, rafforzate grazie all’inserimento delle immagini e ai parametri di sicurezza della blockchain, ovvero non modificabilità dei dati e registrazione del riferimento temporale.

È evidente il livello di attendibilità di queste informazioni. Non solo riprendono i nostri stessi dati di laboratorio, ma mostrano anche le immagini di queste analisi: se i primi sono difficili da manomettere, le seconde rendono questa ipotesi del tutto irrealizzabile. L’informazione fotografica unita al relativo dato digitale crea questo insieme di informazioni che noi leghiamo al prodotto e che lo caratterizzano in modo univoco e indiscutibile: questa è la prova di qualità che vogliamo mostrare sulla blockchain.

LM: Facciamo un passo indietro, e cerchiamo di definire che cosa è la blockchain.

AG: La blockchain è un insieme di cose: questo rende difficile darne una definizione, almeno con i nostri parametri abituali (si sviluppa un software, si installa una soluzione). La blockchain è infatti una piattaforma tecnologica distribuita, che può avere dimensioni enormi: per esempio già lo scorso anno si diceva che la blockchain di Bitcoin avesse una potenza di elaborazione cento volte superiore a quella di Google – e ricordiamoci che Google indicizza tutto Internet, tutti i giorni. Entriamo quindi un’ottica di “peer to peer”, di risorse distribuite e alimentate dal contributo di centinaia di migliaia di singoli motori: i PC accesi in quel momento e connessi a Internet. I singoli nodi partecipanti sono la blockchain, avendone installato i suoi protocolli, composti da software e relativo linguaggio di programmazione (nel caso di Ethereum, Solidity). Fra questi, si distinguono in particolari i nodi dei “minatori”, che hanno il ruolo di validarne le transazioni (traendo da questo il loro guadagno). Insomma, lato hardware, abbiamo i vari PC sparsi in tutto il mondo, lato software questo protocollo open source distribuito su tutti i nodi partecipanti. Fra le funzionalità ulteriori sviluppate da Ethereum, inoltre, vi è la possibilità di implementare gli “smart contract”, e qui sta il motivo della nostra scelta. Torniamo dunque alla terza parte della nostra finestra di front end: il collegamento allo smart contract su Ethereum (immagine 4). Entriamo qui nella blockchain effettiva, e possiamo vedere tutte le transazioni che abbiamo effettuato, ovvero, il caricamento dell’insieme delle informazioni per ciascun prodotto. Il nostro momento di interazione con la blockchain inizia e finisce con la transazione: fatta questa, non dobbiamo più interfacciarci con la piattaforma, essendo l’informazione non più modificabile. Lo smart contract, infatti, è sviluppato in modo che non si possa spendere l’asserzione sul prodotto per più di una sola volta.

LM: Che cosa è uno smart contract e come mai è stato configurato in questo modo?

AG: Lo smart contract è un programma che gira sulla piattaforma Ethereum. In termini informatici, Ethereum si definisce come piattaforma Turing-calcolabile, ovvero, se ne può definire liberamente la potenza: in altri termini, con una macchina di tipo Turing si può fare quello che si vuole. Il nostro obiettivo era quello di rafforzare la garanzia e l’immagine del prodotto: ecco che il nostro smart contract recepisce esattamente questa esigenza, consentendoci di spendere per una volta sola le nostre asserzioni di qualità, che quindi risultano necessariamente legate ad una nostra azione interna singolare e specifica per ciascun prodotto trattato. In altre parole, noi non possiamo far valere l’analisi di laboratorio in termini generali, perché se pronunciamo un’asserzione di qualità relativa ad un prodotto, non possiamo legare questa asserzione di qualità ad un secondo prodotto. Per fare asserzioni di qualità relative a due prodotti diversi dobbiamo effettuare due diverse azioni di verifica e raccolta dati di laboratorio. Il tutto, poi, viene reso non modificabile e attendibile mediante l’inserimento dell’informazione temporale. Lo smart contract da noi ideato ci detta le regole della transazione con la blockchain, e recepisce l’obiettivo che noi volevamo dare al progetto: rafforzare la garanzia di qualità offerta ai nostri clienti.

Guerra SpA è un’azienda produttrice nel settore alimentare, fornitrice di semilavorati, preparazioni e prodotti finiti, con sede attule a Pomezia (Roma). Nata negli anni Trenta come azienda familiare, oggi esporta i suoi prodotti in oltre venti Paesi e ha conseguito un fatturato 2016 di 15 milioni di euro. Opera in modalità B2B con due linee di prodotto sostanziali: polveri e creme, queste seconde disponibili in versione surgelata o a “breve conservazione”. La sua evoluzione negli anni è stata continua, ma la mission sempre confermata, anche e soprattutto in anni di crisi: puntare tutto sulla qualità del prodotto come arma distintiva e competitiva sul mercato. Oggi incontriamo questa azienda come protagonista di un nuovo progetto informatico, pionieristico a dir poco (primo caso nel settore alimentare sicuramente in Italia, se non nel resto del mondo), che ha come oggetto la blockchain, visibile sul portale http://blockchain. guerra.it.

Logistica Management: Andiamo innanzitutto a vedere questa pagina. Che cosa rappresenta?

Andrea Gentili: Guerra ha pubblicato sulla blockchain le informazioni che costituiscono la “Proof of Quality” di alcuni prodotti, scelti fra i più nuovi della gamma. A queste informazioni si accede consultando un sito Internet di front end (immagine 1), che permette di visualizzare i dati che noi carichiamo sulla parte di back end. Il sito Internet ad oggi è ospitato sui nostri server, presso il CED interno all’azienda. Le informazioni pubblicate sono quelle che supportano la nostra dichiarazione di qualità sul prodotto, completa di diversi dati, in formato sia immagine che testo. Possiamo scegliere un prodotto dall’elenco (immagine 2), oppure inserire il codice prodotto e numero di lotto sulla finestra di ricerca (a sinistra nell’immagine), per entrare nel dettaglio di ciascuno. I lotti 1 riportavano solo informazioni testuali, mentre i lotti 2 hanno aggiunto la parte, a nostro avviso fondamentale, delle immagini. L’idea era quella di “aumentare” l’evidenza e la forza delle informazioni che già oggi raccogliamo nella nostra prassi produttiva, per metterle costantemente a disposizione del pubblico e dei nostri clienti.

La pagina di dettaglio è suddivisa in tre parti (immagine 3). La prima mostra innanzitutto le classiche certificazioni di qualità conseguite dall’azienda, erogate da organismi come Bureau Veritas (Iso 9001:2008), Kiwa (IFS), BM Trada (RSPO). La seconda voce comprende le rilevazioni di laboratorio e le caratteristiche del prodotto da tre punti di vista: analisi delle materie prime, analisi del prodotto finito e quadro riassuntivo delle informazioni che saranno pubblicate sull’etichetta. Per le materie prime abbiamo pubblicato i dati digitali delle analisi di laboratorio (in file pdf generati dal documento in Excel presente sui nostri registri di produzione) che effettuiamo per prassi, dovendo verificare la qualità delle forniture. Per quanto riguarda il prodotto finito, oltre alle analisi di laboratorio in pdf, i lotti 2 riportano anche una serie di fotografie scattate sul prodotto stesso, che rilevano lo sviluppo della coltura batterica al termine del periodo di incubazione dimostrando in modo inequivocabile la permanenza del prodotto all’interno dei limiti stabiliti dal processo produttivo e dai nostri standard di qualità. La terza e ultima parte è quella che porta direttamente alla blockchain Ethereum e allo smart contract (immagine 4). Le informazioni pubblicate insomma sono quelle che noi normalmente raccogliamo e gestiamo, e che possiamo mostrare a chiunque nel corso di un qualsiasi audit, sia esso richiesto dal nostro cliente o dall’ente certificatore. Quello che abbiamo fatto in più è stato renderle visibili sulla blockchain, rafforzate grazie all’inserimento delle immagini e ai parametri di sicurezza della blockchain, ovvero non modificabilità dei dati e registrazione del riferimento temporale.

È evidente il livello di attendibilità di queste informazioni. Non solo riprendono i nostri stessi dati di laboratorio, ma mostrano anche le immagini di queste analisi: se i primi sono difficili da manomettere, le seconde rendono questa ipotesi del tutto irrealizzabile. L’informazione fotografica unita al relativo dato digitale crea questo insieme di informazioni che noi leghiamo al prodotto e che lo caratterizzano in modo univoco e indiscutibile: questa è la prova di qualità che vogliamo mostrare sulla blockchain.

LM: Facciamo un passo indietro, e cerchiamo di definire che cosa è la blockchain.

AG: La blockchain è un insieme di cose: questo rende difficile darne una definizione, almeno con i nostri parametri abituali (si sviluppa un software, si installa una soluzione). La blockchain è infatti una piattaforma tecnologica distribuita, che può avere dimensioni enormi: per esempio già lo scorso anno si diceva che la blockchain di Bitcoin avesse una potenza di elaborazione cento volte superiore a quella di Google – e ricordiamoci che Google indicizza tutto Internet, tutti i giorni. Entriamo quindi un’ottica di “peer to peer”, di risorse distribuite e alimentate dal contributo di centinaia di migliaia di singoli motori: i PC accesi in quel momento e connessi a Internet. I singoli nodi partecipanti sono la blockchain, avendone installato i suoi protocolli, composti da software e relativo linguaggio di programmazione (nel caso di Ethereum, Solidity). Fra questi, si distinguono in particolari i nodi dei “minatori”, che hanno il ruolo di validarne le transazioni (traendo da questo il loro guadagno). Insomma, lato hardware, abbiamo i vari PC sparsi in tutto il mondo, lato software questo protocollo open source distribuito su tutti i nodi partecipanti. Fra le funzionalità ulteriori sviluppate da Ethereum, inoltre, vi è la possibilità di implementare gli “smart contract”, e qui sta il motivo della nostra scelta. Torniamo dunque alla terza parte della nostra finestra di front end: il collegamento allo smart contract su Ethereum (immagine 4). Entriamo qui nella blockchain effettiva, e possiamo vedere tutte le transazioni che abbiamo effettuato, ovvero, il caricamento dell’insieme delle informazioni per ciascun prodotto. Il nostro momento di interazione con la blockchain inizia e finisce con la transazione: fatta questa, non dobbiamo più interfacciarci con la piattaforma, essendo l’informazione non più modificabile. Lo smart contract, infatti, è sviluppato in modo che non si possa spendere l’asserzione sul prodotto per più di una sola volta.

LM: Che cosa è uno smart contract e come mai è stato configurato in questo modo?

AG: Lo smart contract è un programma che gira sulla piattaforma Ethereum. In termini informatici, Ethereum si definisce come piattaforma Turing-calcolabile, ovvero, se ne può definire liberamente la potenza: in altri termini, con una macchina di tipo Turing si può fare quello che si vuole. Il nostro obiettivo era quello di rafforzare la garanzia e l’immagine del prodotto: ecco che il nostro smart contract recepisce esattamente questa esigenza, consentendoci di spendere per una volta sola le nostre asserzioni di qualità, che quindi risultano necessariamente legate ad una nostra azione interna singolare e specifica per ciascun prodotto trattato. In altre parole, noi non possiamo far valere l’analisi di laboratorio in termini generali, perché se pronunciamo un’asserzione di qualità relativa ad un prodotto, non possiamo legare questa asserzione di qualità ad un secondo prodotto. Per fare asserzioni di qualità relative a due prodotti diversi dobbiamo effettuare due diverse azioni di verifica e raccolta dati di laboratorio. Il tutto, poi, viene reso non modificabile e attendibile mediante l’inserimento dell’informazione temporale. Lo smart contract da noi ideato ci detta le regole della transazione con la blockchain, e recepisce l’obiettivo che noi volevamo dare al progetto: rafforzare la garanzia di qualità offerta ai nostri clienti.

LM: Normalmente, qualunque progetto tecnologico ci pone di fronte a due figure: il cliente e il fornitore. In questo caso, chi è il fornitore?

AG: La piattaforma blockchain Ethereum, strettamente parlando, non ha un fornitore; è un sistema distribuito, nato per conferire benefici a chi entra a farne parte, nel rispetto delle differenze di ruolo. Per quanto riguarda lo sviluppo del software di nostra competenza, i fornitori siamo noi stessi: io e un mio collaboratore ci siamo messi al lavoro e abbiamo ideato e realizzato la soluzione su blockchain e il portale di front end.

LM: L’adesione alla piattaforma Ethereum ha comportato dei costi da parte dell’azienda? Se sì, a chi sono corrisposti?

AG: I costi sostenuti internamente riguardano solo l’impegno delle nostre due risorse. Invece, per l’accesso alla blockchain dobbiamo sostenere un costo per ciascuna transazione, che viene conferito ad Ethereum stessa. La piattaforma infatti viene in un certo senso governata nelle sue finalità strutturali da un comitato di gestione – per fare un parallelo, si possono citare i software liberi, come potrebbe essere Mozilla – mentre i proventi delle transazioni vengono conferiti ai minatori, che ne gestiscono i nodi fondamentali e dunque garantiscono la validità delle informazioni. Da sottolineare che il comitato non ha alcun potere di interferire sulle informazioni che vengono salvate nella blockchain: quelle non sono modificabili, in ragione del protocollo con cui vengono generate. Detto ciò, per poter corrispondere la nostra “fee” richiesta per ciascuna transazione, abbiamo dovuto cambiare inizialmente una somma di denaro, euro per Ether, aprendo un nostro conto sulla blockchain. Al momento in cui ho effettuato il primo cambio, un Ether valeva 18 dollari; oggi un Ether ne vale circa 289, ma è passato per picchi di circa 400 dollari. Per non parlare dei Bitcoin, che oggi valgono circa seimila dollari ciascuno. Sulla finestra dello smart contract dunque possiamo vedere, per ciascuna delle nostre transazioni, la fee che abbiamo dovuto corrispondere, di solito molto bassa (nell’ordine dello 0,0001 Ether). E, volendo, potremmo anche fare il percorso inverso, ricambiando gli Ether rimasti in dollari. Questo è l’unico costo variabile legato al nostro progetto, ma possiamo dire che è molto contenuto.

LM: I dati pubblicati su blockchain sono tutti quelli presenti sul database aziendale? Come avviene il passaggio da un database all’altro?

AG: Fra la blockchain e il nostro database vi è un meccanismo di correlazione biunivoca paragonabile a quello della firma digitale. In questo caso, ciò che si protegge mediante crittografia non è mai il documento originale, bensì il risultato di un’azione di “digest”, dalla quale si estrae un’impronta: in pratica da qualcosa di grande, si estrae qualcosa di piccolo. Solo sull’impronta viene applicata la cifratura della chiave privata, ma sulla base della relazione biunivoca, uno-a-uno, fra il documento e il suo digest. Per evitare di dover gestire sulla blockchain una quantità troppo elevata di dati, alla quale saremmo arrivati molto facilmente avendo aggiunto le immagini alle informazioni sul prodotto, noi abbiamo effettuato similmente il digest delle nostre Proof of Quality, mediante protocolli hash (in particolare utilizziamo il protocollo SHA2). Sempre per semplificare la spiegazione al massimo: abbiamo una correlazione biunivoca fra un oggetto piccolo e uno grande, tale per cui, se due cose piccole sono uguali faranno riferimento alla stessa cosa grande, mentre se due cose piccole sono diverse, faranno riferimento a due cose grandi diverse. Torniamo sempre a vedere la pagina dettaglio sul front end (immagine 3). A destra vediamo un bottone: Mostra HashCode. Se lo selezioniamo (immagine 5), per ogni voce riportata – prodotto, materie prime, composizione etichetta – appare il codice hash (per l’esattezza, hash per l’elenco in etichetta e top hash per l’analisi del prodotto e delle materie prime, laddove il top hash semplicemente rappresenta il codice hash ricavato da tutti gli hash di dettaglio). Non c’era bisogno dunque che pubblicassimo tutte le immagini sulla blockchain: questo avrebbe generato solo transazioni più impegnative e dunque costi superiori. Abbiamo trasformato tutte le nostre informazioni in digest e transato solo il digest sulla blockchain.

Ecco in che senso possiamo dire che i dati del nostro database sono replicati sulla blockchain: essi sono replicati mediante digest, seguendo i protocolli standard delle normali procedure di archiviazione digitale. Il tutto serve anche per illustrare un altro importante concetto. Finora, abbiamo descritto il percorso che può avvenire in un senso: dal front end della blockchain Guerra, allo smart contract Guerra sulla blockchain Ethereum. Ma questo percorso può essere compiuto anche nel senso inverso. In pratica possiamo recuperare l’identificativo di una transazione o il suo hash code, per verificarla sullo smart contract. Le informazioni risultanti, opportunamente convertite in codice ASCII, mi portano effettivamente alla transazione avvenuta sulla blockchain Guerra, e dunque alle caratteristiche del prodotto Guerra transato. Ma, ad essere onesti, se già la blockchain di per sé è poco fruibile, questo tipo di ricerca è davvero improbabile, in quanto dovrei partire da un hash code per ritornare al dato del prodotto. Dovrebbe esserci fra i nostri clienti qualche appassionato di blockchain, che riscontri le nostre transazioni su Ethereum e ne voglia vedere l’origine. A nostro avviso invece il percorso più interessante è certamente quello che parte dal prodotto e da quello che vogliamo comunicare al mercato in termini di informazioni di qualità a questo associate.

LM: A questo dunque può servire la blockchain? Qual è in sostanza la sua finalità?

AG: Ad esempio, per reagire in modo diverso ai cosiddetti “scandali alimentari”: questi eventi drammatici, purtroppo alquanto ricorrenti, che vedono alimenti contaminati entrare nei processi industriali. Quest’estate abbiamo avuto il caso delle uova al Fipronil. In risposta, noi non abbiamo fatto altro che raccogliere tutte le nostre informazioni di laboratorio e comunicarle nuovamente ai nostri clienti, per rassicurarli sulla qualità dei nostri prodotti. Ma questa azione ha un effetto commisurato a quella che è già la credibilità di cui noi godiamo presso i nostri clienti. Proviamo a pensare, invece, ad una credibilità costruita e supportata prima che un qualsiasi scandalo abbia luogo, e disponibile per chiunque, liberamente, anche per chi non è ancora nostro cliente. Ed è qui che penso possa portarci la blockchain. Guerra punta sulla qualità ed è costantemente impegnata a realizzare prodotti di qualità; questo implica il rispetto di tutta una serie di parametri oggettivi che definiscono un prodotto, una materia prima o una lavorazione, e che riguardano tutta la catena: approvvigionamento, trasformazione, stoccaggio, distribuzione. È evidente lo sforzo che l’azienda compie per mettere in pratica tutte queste buone pratiche. Ma come si può fare per farne arrivare l’eco anche all’esterno, almeno a costi che l’azienda possa umanamente sostenere? Chiaramente il marketing è uno strumento fondamentale, ma richiede impegno e risorse. Rispetto a qualsiasi tipo di attività promozionale avviata in passato, la blockchain mi ha fatto intravvedere qualcosa di diverso: la possibilità di assserire la nostra qualità ad un livello superiore, ma in modo quasi naturale. La possibilità di mostrare non solo la porzione di qualità visibile in quella singola attività di audit o per il rilascio di quella singola certificazione, quanto piuttosto uno sguardo complessivo sulla qualità del prodotto, visibile e comprensibile a chiunque abbia competenza in materia. Si tratta davvero di un traguardo al quale prima non potevamo ambire, e di fatto, abbiamo talvolta rinunciato ad avviare un percorso di questo tipo, sebbene fossimo in possesso, nella nostra gamma di prodotti e sapori, di autentiche eccellenze alimentari (ad esempio, i pistacchi di Bronte). La blockchain rende possibile pensare ad un sistema che consente, nel contempo, di certificare la qualità del prodotto e di rafforzare la credibilità sul mercato; e che rende possibile il massimo risultato, a fronte di uno sforzo decisamente inferiore a quello necessario in precedenza. Uno strumento nuovo come la blockchain apre delle possibilità applicative che prima non si potevano neppure concepire: e in questo non è diverso da qualsiasi altra novità tecnologica.

LM: Ma le normative sulla tracciabilità alimentare non vi vengono in aiuto, soprattutto nei casi degli scandali alimentari?

AG: Il contributo dei sistemi di tracciabilità alimentare, basati sul numero di lotto, è indiscutibile. Il codice lotto consente di tracciare e rintracciare tutti i passaggi compiuti dagli alimenti lungo la catena, e in quanto tale protegge il consumatore da un certo tipo di eventi. Ma tracciabilità non coincide con qualità. Sapere che un alimento ha compiuto determinati salti, e accertarsi che siano tutti regolari, esprime determinate informazioni, ma non consente di sapere se un surgelato ha subito un periodo di rottura della catena del freddo. Se, invece, una materia prima arriva a noi dopo un’interruzione della catena del freddo, noi lo riscontriamo e prendiamo determinati provvedimenti prima di autorizzare il suo utilizzo lungo la catena produttiva. Sono due ottiche completamente diverse. Ma non per questo devono continuare a viaggiare separatamente: anzi, è nella loro integrazione che noi vediamo le prospettive più interessanti per la blockchain. Non siamo i soli a pensare che la blockchain abbia qualcosa da dire soprattutto in termini di tracciabilità di filiera: il progetto recentemente avviato da Walmart con IBM riguarda proprio un sistema di questo tipo, in grado di certificare tutti gli spostamenti subiti dal prodotto prima di arrivare allo scaffale del negozio. Ma questo non è ancora un sistema come il nostro, in quanto non permette un’analisi sostanziale della qualità del prodotto e delle caratteristiche effettive dell’azienda produttrice o dei suoi fornitori. Il massimo che può fare è consentire l’acquisizione delle certificazioni di qualità che l’azienda ha conseguito. O meglio, le copertine di questi certificati; al consumatore, poi, sta decidere se fidarsi o no. Il nostro caso è diverso.

Noi pensiamo che la blockchain sia utile per divulgare le nostre analisi interne, come garanzia di qualità totale sul prodotto, senza l’obbligo di intermediari di alcun tipo. In questo senso ci sembra ancora più interessante la possibilità di aggiungere, sempre in modalità blockchain, cioè sicura, anche un discorso relativo alla tracciabilità di filiera. In termini tecnici potremmo stipulare un altro smart contract, che include l’informazione di qualità aggiunta dal nostro cliente, in veste di trasformatore finale del prodotto, e da questi offerta al suo cliente, che è il consumatore finale. Grazie, ad esempio, alla scansione di un QR Code sul prodotto, il consumatore potrebbe acquisire informazioni sicure non solo sul passaggio che il prodotto ha compiuto da una fase industriale all’altra, ma anche le caratteristiche di qualità che via via si sono generate lungo la catena produttiva. Si potrebbe completare insomma l’informazione della tracciabilità – la forma – con quella della qualità – la sostanza – per avere un quadro complessivo delle caratteristiche del prodotto. Il tutto, ripetiamo, a costi assolutamente non paragonabili a quelli necessari oggi per portare avanti lungo la filiera le asserzioni di qualità, costi che peraltro devono essere moltiplicati per ogni salto di filiera.

LM: Quali altre prospettive di sviluppo state valutando?

AG: Un’altra idea a cui avevo pensato è ancora legata al mondo degli smart contract. Guerra SpA è un’azienda con una buona propensione agli investimenti, ma con una misurata propensione al rischio. Ad esempio, nei recenti anni di crisi, è stato deciso di interrompere le forniture ai cattivi pagatori. Un nuovo smart contract, forse, avrebbe potuto fornire una soluzione diversa. Un sistema in grado di attivare il pagamento della merce non appena il GPS sul veicolo di trasporto si fosse trovato ad una distanza prestabilita dalla sede del cliente. Qualora il pagamento non fosse avvenuto in quel momento, il camion non avrebbe dovuto fare altro che rientrare alla base: e l’unico rischio corso dall’azienda si sarebbe limitato ad un viaggio a vuoto. È chiaro che, se Guerra si trova dove si trova adesso, vuol dire che il nostro management è stato perfettamente in grado di fare le sue scelte anche senza blockchain. Ma ciò non vuol dire escludere possibilità ulteriori. Questo potrebbe essere uno strumento nuovo, capace di garantire contemporaneamente una buona gestione del rischio insieme ad uno stimolo alle vendite. E questo è solo un esempio delle feature che potremmo mettere in atto, prima semplicemente inimmaginabili per mancanza dello strumento adeguato.

LM: Qual è il terreno da cui è potuto nascere questo progetto e qual è il suo stato attuale?

AG: L’iniziativa arriva molto semplicemente dai miei studi sull’argomento, che hanno potuto trovare terreno fertile in azienda proprio per questa buona disponibilità all’innovazione da sempre espressa dalla proprietà. Non è però, dicevo, un’azienda disposta a correre rischi su terreni totalmente sconosciuti, quindi stiamo proseguendo insieme su questa strada nel rispetto dei tempi e delle decisioni del board. Di certo, siamo di fronte ad una tecnologia “disruptive”, che apre numerosissime possibilità, alcune già ampiamente esplorate, altre totalmente in divenire. Mai come in questo caso, però, bisogna ricordare che la fretta è cattiva consigliera. In un primo momento infatti si era ventilata la possibilità di aderire ad un bando regionale, in collaborazione con Enea, ma il termine del progetto era fissato in soli due mesi di lavoro: lo scarso preavviso ha avuto come risultato solo quello di elevare eccessivamente le aspettative sul progetto, ridimensionandone drasticamente la portata. In un secondo momento invece, correttamente impostato come tempi e come risultati, il progetto sta dando risultati molto più incoraggianti.

Dopo un anno completo di lavoro (prima presentazione inizio 2016 - prima transazione su Ethereum marzo 2017), oggi siamo ad uno stadio direi embrionale, con una frazione della nostra produzione pubblicata su blockchain. A mio avviso l’esito del progetto è ampiamente positivo. Ma, se proseguiremo su questa strada, ancora non sono in grado di dirlo. Per realizzarlo nella sua completezza, servirebbe un passaggio che rappresenta, allo stato attuale delle cose, il vero costo del progetto: ovvero, l’industrializzazione automatizzata della fase di raccolta e pubblicazione delle informazioni. Oggi, infatti, il costo del progetto blockchain è stato davvero minimo, proprio perché la raccolta e la pubblicazione delle informazioni sulla blockchain sono avvenute in modalità manuale. Se invece domani dovessimo attrezzarci per pubblicare tutte le nostre informazioni su blockchain, dovremmo avere ad esempio una fotocamera che acquisisce tutte le immagini lungo le linee, un software che recupera i dati dai file Excel e li trasforma in pdf, un sistema di gestione di tutte queste informazioni finalizzate alla pubblicazione su blockchain e, anche, costi di transazione ben diversi dagli attuali.

Ecco perché oggi non possiamo accedere ad un normale confronto fra costi e benefici: non avendo ancora ben chiari i benefici concreti del nuovo sistema – per tutte quelle che potrebbero essere le sue vere interazioni, come allargamento ai clienti e raggiungimento del consumatore finale, estensione alla tracciabilità di filiera, attivazione di feature ulteriori sul concetto di smart contract… - è chiaro che non sappiamo ancora quanto potremmo permetterci in termini di costi. Ma la strada, a mio avviso, è tracciata. Potranno essere lontani o ancora da discutere, ma i benefici sicuramente ci sono ed è bello, per me come per la mia azienda, sentirsi assolutamente pionieri in questo senso. Avere trovato un concetto finalmente capace di far vedere la qualità che Guerra da sempre persegue. Anche in queste prime fasi interlocutorie, a mio avviso, si può già percepire un buon riscontro di immagine, sulla base del quale spero di poter proseguire lungo questa strada fino alla sua completa realizzazione.

AG: Ad esempio, per reagire in modo diverso ai cosiddetti “scandali alimentari”: questi eventi drammatici, purtroppo alquanto ricorrenti, che vedono alimenti contaminati entrare nei processi industriali. Quest’estate abbiamo avuto il caso delle uova al Fipronil. In risposta, noi non abbiamo fatto altro che raccogliere tutte le nostre informazioni di laboratorio e comunicarle nuovamente ai nostri clienti, per rassicurarli sulla qualità dei nostri prodotti. Ma questa azione ha un effetto commisurato a quella che è già la credibilità di cui noi godiamo presso i nostri clienti. Proviamo a pensare, invece, ad una credibilità costruita e supportata prima che un qualsiasi scandalo abbia luogo, e disponibile per chiunque, liberamente, anche per chi non è ancora nostro cliente. Ed è qui che penso possa portarci la blockchain. Guerra punta sulla qualità ed è costantemente impegnata a realizzare prodotti di qualità; questo implica il rispetto di tutta una serie di parametri oggettivi che definiscono un prodotto, una materia prima o una lavorazione, e che riguardano tutta la catena: approvvigionamento, trasformazione, stoccaggio, distribuzione. È evidente lo sforzo che l’azienda compie per mettere in pratica tutte queste buone pratiche. Ma come si può fare per farne arrivare l’eco anche all’esterno, almeno a costi che l’azienda possa umanamente sostenere? Chiaramente il marketing è uno strumento fondamentale, ma richiede impegno e risorse. Rispetto a qualsiasi tipo di attività promozionale avviata in passato, la blockchain mi ha fatto intravvedere qualcosa di diverso: la possibilità di assserire la nostra qualità ad un livello superiore, ma in modo quasi naturale. La possibilità di mostrare non solo la porzione di qualità visibile in quella singola attività di audit o per il rilascio di quella singola certificazione, quanto piuttosto uno sguardo complessivo sulla qualità del prodotto, visibile e comprensibile a chiunque abbia competenza in materia. Si tratta davvero di un traguardo al quale prima non potevamo ambire, e di fatto, abbiamo talvolta rinunciato ad avviare un percorso di questo tipo, sebbene fossimo in possesso, nella nostra gamma di prodotti e sapori, di autentiche eccellenze alimentari (ad esempio, i pistacchi di Bronte). La blockchain rende possibile pensare ad un sistema che consente, nel contempo, di certificare la qualità del prodotto e di rafforzare la credibilità sul mercato; e che rende possibile il massimo risultato, a fronte di uno sforzo decisamente inferiore a quello necessario in precedenza. Uno strumento nuovo come la blockchain apre delle possibilità applicative che prima non si potevano neppure concepire: e in questo non è diverso da qualsiasi altra novità tecnologica.

LM: Ma le normative sulla tracciabilità alimentare non vi vengono in aiuto, soprattutto nei casi degli scandali alimentari?

AG: Il contributo dei sistemi di tracciabilità alimentare, basati sul numero di lotto, è indiscutibile. Il codice lotto consente di tracciare e rintracciare tutti i passaggi compiuti dagli alimenti lungo la catena, e in quanto tale protegge il consumatore da un certo tipo di eventi. Ma tracciabilità non coincide con qualità. Sapere che un alimento ha compiuto determinati salti, e accertarsi che siano tutti regolari, esprime determinate informazioni, ma non consente di sapere se un surgelato ha subito un periodo di rottura della catena del freddo. Se, invece, una materia prima arriva a noi dopo un’interruzione della catena del freddo, noi lo riscontriamo e prendiamo determinati provvedimenti prima di autorizzare il suo utilizzo lungo la catena produttiva. Sono due ottiche completamente diverse. Ma non per questo devono continuare a viaggiare separatamente: anzi, è nella loro integrazione che noi vediamo le prospettive più interessanti per la blockchain. Non siamo i soli a pensare che la blockchain abbia qualcosa da dire soprattutto in termini di tracciabilità di filiera: il progetto recentemente avviato da Walmart con IBM riguarda proprio un sistema di questo tipo, in grado di certificare tutti gli spostamenti subiti dal prodotto prima di arrivare allo scaffale del negozio. Ma questo non è ancora un sistema come il nostro, in quanto non permette un’analisi sostanziale della qualità del prodotto e delle caratteristiche effettive dell’azienda produttrice o dei suoi fornitori. Il massimo che può fare è consentire l’acquisizione delle certificazioni di qualità che l’azienda ha conseguito. O meglio, le copertine di questi certificati; al consumatore, poi, sta decidere se fidarsi o no. Il nostro caso è diverso.

Noi pensiamo che la blockchain sia utile per divulgare le nostre analisi interne, come garanzia di qualità totale sul prodotto, senza l’obbligo di intermediari di alcun tipo. In questo senso ci sembra ancora più interessante la possibilità di aggiungere, sempre in modalità blockchain, cioè sicura, anche un discorso relativo alla tracciabilità di filiera. In termini tecnici potremmo stipulare un altro smart contract, che include l’informazione di qualità aggiunta dal nostro cliente, in veste di trasformatore finale del prodotto, e da questi offerta al suo cliente, che è il consumatore finale. Grazie, ad esempio, alla scansione di un QR Code sul prodotto, il consumatore potrebbe acquisire informazioni sicure non solo sul passaggio che il prodotto ha compiuto da una fase industriale all’altra, ma anche le caratteristiche di qualità che via via si sono generate lungo la catena produttiva. Si potrebbe completare insomma l’informazione della tracciabilità – la forma – con quella della qualità – la sostanza – per avere un quadro complessivo delle caratteristiche del prodotto. Il tutto, ripetiamo, a costi assolutamente non paragonabili a quelli necessari oggi per portare avanti lungo la filiera le asserzioni di qualità, costi che peraltro devono essere moltiplicati per ogni salto di filiera.

LM: Quali altre prospettive di sviluppo state valutando?

AG: Un’altra idea a cui avevo pensato è ancora legata al mondo degli smart contract. Guerra SpA è un’azienda con una buona propensione agli investimenti, ma con una misurata propensione al rischio. Ad esempio, nei recenti anni di crisi, è stato deciso di interrompere le forniture ai cattivi pagatori. Un nuovo smart contract, forse, avrebbe potuto fornire una soluzione diversa. Un sistema in grado di attivare il pagamento della merce non appena il GPS sul veicolo di trasporto si fosse trovato ad una distanza prestabilita dalla sede del cliente. Qualora il pagamento non fosse avvenuto in quel momento, il camion non avrebbe dovuto fare altro che rientrare alla base: e l’unico rischio corso dall’azienda si sarebbe limitato ad un viaggio a vuoto. È chiaro che, se Guerra si trova dove si trova adesso, vuol dire che il nostro management è stato perfettamente in grado di fare le sue scelte anche senza blockchain. Ma ciò non vuol dire escludere possibilità ulteriori. Questo potrebbe essere uno strumento nuovo, capace di garantire contemporaneamente una buona gestione del rischio insieme ad uno stimolo alle vendite. E questo è solo un esempio delle feature che potremmo mettere in atto, prima semplicemente inimmaginabili per mancanza dello strumento adeguato.

LM: Qual è il terreno da cui è potuto nascere questo progetto e qual è il suo stato attuale?

AG: L’iniziativa arriva molto semplicemente dai miei studi sull’argomento, che hanno potuto trovare terreno fertile in azienda proprio per questa buona disponibilità all’innovazione da sempre espressa dalla proprietà. Non è però, dicevo, un’azienda disposta a correre rischi su terreni totalmente sconosciuti, quindi stiamo proseguendo insieme su questa strada nel rispetto dei tempi e delle decisioni del board. Di certo, siamo di fronte ad una tecnologia “disruptive”, che apre numerosissime possibilità, alcune già ampiamente esplorate, altre totalmente in divenire. Mai come in questo caso, però, bisogna ricordare che la fretta è cattiva consigliera. In un primo momento infatti si era ventilata la possibilità di aderire ad un bando regionale, in collaborazione con Enea, ma il termine del progetto era fissato in soli due mesi di lavoro: lo scarso preavviso ha avuto come risultato solo quello di elevare eccessivamente le aspettative sul progetto, ridimensionandone drasticamente la portata. In un secondo momento invece, correttamente impostato come tempi e come risultati, il progetto sta dando risultati molto più incoraggianti.

Dopo un anno completo di lavoro (prima presentazione inizio 2016 - prima transazione su Ethereum marzo 2017), oggi siamo ad uno stadio direi embrionale, con una frazione della nostra produzione pubblicata su blockchain. A mio avviso l’esito del progetto è ampiamente positivo. Ma, se proseguiremo su questa strada, ancora non sono in grado di dirlo. Per realizzarlo nella sua completezza, servirebbe un passaggio che rappresenta, allo stato attuale delle cose, il vero costo del progetto: ovvero, l’industrializzazione automatizzata della fase di raccolta e pubblicazione delle informazioni. Oggi, infatti, il costo del progetto blockchain è stato davvero minimo, proprio perché la raccolta e la pubblicazione delle informazioni sulla blockchain sono avvenute in modalità manuale. Se invece domani dovessimo attrezzarci per pubblicare tutte le nostre informazioni su blockchain, dovremmo avere ad esempio una fotocamera che acquisisce tutte le immagini lungo le linee, un software che recupera i dati dai file Excel e li trasforma in pdf, un sistema di gestione di tutte queste informazioni finalizzate alla pubblicazione su blockchain e, anche, costi di transazione ben diversi dagli attuali.

Ecco perché oggi non possiamo accedere ad un normale confronto fra costi e benefici: non avendo ancora ben chiari i benefici concreti del nuovo sistema – per tutte quelle che potrebbero essere le sue vere interazioni, come allargamento ai clienti e raggiungimento del consumatore finale, estensione alla tracciabilità di filiera, attivazione di feature ulteriori sul concetto di smart contract… - è chiaro che non sappiamo ancora quanto potremmo permetterci in termini di costi. Ma la strada, a mio avviso, è tracciata. Potranno essere lontani o ancora da discutere, ma i benefici sicuramente ci sono ed è bello, per me come per la mia azienda, sentirsi assolutamente pionieri in questo senso. Avere trovato un concetto finalmente capace di far vedere la qualità che Guerra da sempre persegue. Anche in queste prime fasi interlocutorie, a mio avviso, si può già percepire un buon riscontro di immagine, sulla base del quale spero di poter proseguire lungo questa strada fino alla sua completa realizzazione.